國立政治大學原住民族語言學習中心(以下簡稱「政大族語學習中心」)於民國114年6月18日(三)成功舉辦「113學年度第2學期族語講師增能研習暨教學工作坊」。本次研習活動匯集多位深耕族語教育的學者、教師及實踐者,共同探討在政策深化、創新教學及年輕世代參與等多重面向下,如何有效推動臺灣原住民族語的傳承與活化,期許族語能從「被遺忘」轉向「傳承」與「日常化」。現場亦吸引多位語言與教育學者出席,包括考試院伊萬.納威委員、臺大語言所黃宣範教授,展現對族語發展的廣泛關注。

政大族語學習中心:搶救族語大作戰的核心據點與制度性支持

作為推動族語復振的「最年輕」據點,政大族語學習中心自2023年8月1日成立以來,即肩負深化族人族語能力、培育師資、促進校園社區合作,並達成「全民原教」的宏偉願景。中心計畫主持人王雅萍副教授指出,政大自2021年即設立「臺灣原住民族發展學分學程」,透過制度性支持培育具備原住民族知識與語言能力的新世代人才。王雅萍副教授強調,政大致力於將專業課程送入部落,積極培養青年族語人才,為族語永續發展奠定基石,此次研習正是中心實踐這些目標的重要環節。原住民族委員會楊正斌參事於致詞中,以「文化為體、族語為用、惟用不敗」鼓勵青年參與,並將族語講師與學習者比喻為共同修築「族語方舟」,為語言持續注入活力。財團法人原住民族語言研究發展基金會金浩誠副研究員則介紹該基金會出版的《原住民族語言教學法工具書》,為教學現場提供理論與實務架構,以強化教學專業性。

深化語言研究與挑戰:挖掘族語內涵與世界觀

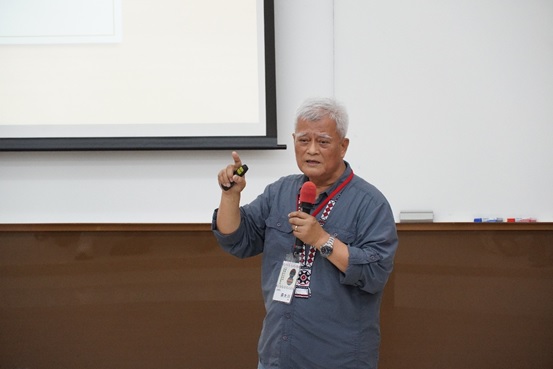

研習活動深入觸及族語復振所面臨的多重挑戰。首場講座由前監察院副院長、山海文化雜誌社創辦人、卑南族的孫大川教授主講,以「族語發展的當前形勢及其未來–個人的思考、抉擇與實踐」為題,強調族語教材應多運用口傳文學,而非僅翻譯漢語文章,以保留族語獨特語感與節奏,深入挖掘其敘事結構與文化意涵。孫教授指出,政治效應導致語言學研究受限,甚至使族人因口音差異而在族語考試中失利,族語研究深度不足,教材嚴謹性欠缺,導致語言推動工作事與願違。他建議為有效解決跨部落、跨族群的語言問題及法政制度的影響,應設立一個統一機構來整合語言研究與發展,也鼓勵族語教師與語言學家合作,培養原住民自己的語言學家,並接軌南島語系的成熟研究成果。他強調,族語學習應內化為思考語言,並用於文學、說話技巧或藝術創造,族語發展應與記憶文學及古典重建並行,「將聲音重回部落」,記錄百年歌謠,使其成為原住民族文學的「古典」,引導孩子內化族語的價值觀與宇宙觀。

尋回被遺忘的智慧:族語文字化與科技傳承

第二場講座由布農族的全正文校長接棒主講,以「尋回被遺忘中的瀕危語言—以布農族為例」為題。他深入探討應將族語視為「被遺忘」而非「流失」的概念,認為「遺忘」將主體放在自身,更具意義,因為祖先智慧仍存於長者記憶與歷史文獻中。全校長強調語言文字化的重要性,指出口傳歌謠常面臨意義流失、僅剩發音的困境,透過文字化可有效保存語義。他也分享目前與族語工作者及語言學家合作,善用早期(如日治時期文獻、傳教士紀錄、注音符號教材)的文字資料,透過歷史文獻的挖掘與再利用,共同整理語法規則,重現祖先智慧。此外,全校長展示了與年輕族人合作,利用AI新科技處理布農族語資料的成果,包括文字轉譯和聲音辨識,鼓勵對族語有興趣的年輕人投入這方面的人才培養,並建議政府應協助挖掘日治時期的族語資料,開放供族人自行聽寫、比對,找回被遺忘的詞彙。

數位科技助族語復振:線上教學與產業連結開創新局

研習也探討了數位科技在族語復振中的關鍵作用。在族語課程與班級經營的主題中,與會者指出直播共學及線上教學有效解決了師資短缺和交通不便等困境,尤其在連結偏鄉與都會區學生方面成效顯著。與談人賽夏族的風英輝老師以「活用線上教學」為題,強調文字化對語言學習的重要性,並依不同學習階段設計課程,從國小注重拼音,國中強化聽說讀寫,至高中深入語法結構,大學則廣泛運用線上學習資源。

與談人泰雅族的田原老師則以「青年參與部落族語文化再生」為題,分享推動族語教育與在地產業及文化深度結合的經驗。透過文化導覽、走讀體驗等活動,將族語融入日常生活與工作場域,藉此減輕年輕族人學習語言的負擔。他強調在多方協作下,學術單位積極與部落合作,開發富含文化底蘊的教材並培訓在地師資。總結而言,語言與文化密不可分,數位化與產業的結合,將是推動族語永續傳承與活化的關鍵策略。

「師徒制」助攻族語復振:沉浸式學習回歸生活

第四場主題探討加拿大與臺灣原住民族語復振的「師徒制」模式,強調其為瀕危語言注入活力的關鍵。與談人政大斯拉夫文系系主任林蒔慧教授以「族語師徒制的理念與實踐」為題,提到加拿大第一民族文化委員會(First Peoples’ Cultural Council, FPCC)出版的《卑詩省師徒制語言學習計畫手冊(B.C.’s Master-Apprentice Language Program Handbook)》。此模式推崇一對一、全沉浸式的口語學習,將族語融入家庭與土地的日常生活中,而非局限於傳統課堂,並鼓勵長者與年輕學員共同參與,打破年齡界限。

與談人原語會太魯閣族的許韋晟執行長同樣以「臺灣與加拿大族語師徒制的推動分享」為題,指出師徒制著重「聽」與「說」的能力,並倡導在學習過程中避免使用其他語言。他建議臺灣推動師徒制時,應借鏡國外經驗,建立系統性資源庫,提供教材與師資培訓支援,並注重固定學習時間與靈活評估方式,讓語言學習成為日常、自然且持續的過程。面對現代新詞彙挑戰,許執行長建議可彈性運用意譯或創造新詞以維持對話流暢。

族語新浪潮:流行音樂融合數位科技,自媒體活化族語

第五場主題聚焦數位時代的語言活化策略,分享族語的運用與創作。與談人賽德克族的幽谷瓦歷斯,同時也是政大土地原專班碩士生及政大族語師資拔尖計畫的學員。她以個人專輯《Klalay》(賽德克族語「蝴蝶」之意)為例,分享在與傳習師的一對一教學之下,如何在自身從事的流行音樂中展現族語來創作,更將學到的原住民文化哲學以現代新創詞彙編入歌曲,體現族語與時俱進的生命力,注入新活力。

與談人排灣族的葉王靖則以「時代在走,族語要有!你今天經典了嗎?」為題,分享自己經營的自媒體頻道《排灣經典》,成功將族語融入現代生活。他改編童謠《小花園》為族語版,活化教學氣氛,並轉化網路流行語,展現族語與時俱進的生命力。葉王靖強調,自媒體不僅提供年輕人展現自我的平臺,帶來快速關注與動力,更將族語從背誦轉化為思考工具。他從克服初期因害怕犯錯而只錄他人聲音的恐懼中,體會到族語聲音的力量能影響他人,並深刻認識到族語是自我追尋的重要支撐。

展望未來:推動創新模式 開創族語師資新里程

原住民族語言政大學習中心於2023年八月成立,致力於透過學分班、學習班、讀書會及族語交流桌等多元創新模式,深化族人語言能力並培育原住民族語師資。中心積極促進校內外合作,將課程送至烏來等鄰近部落。特別值得一提的是,臺東縣政府近日率先開創族語專任教師職缺,為族語傳承樹立新典範。